|

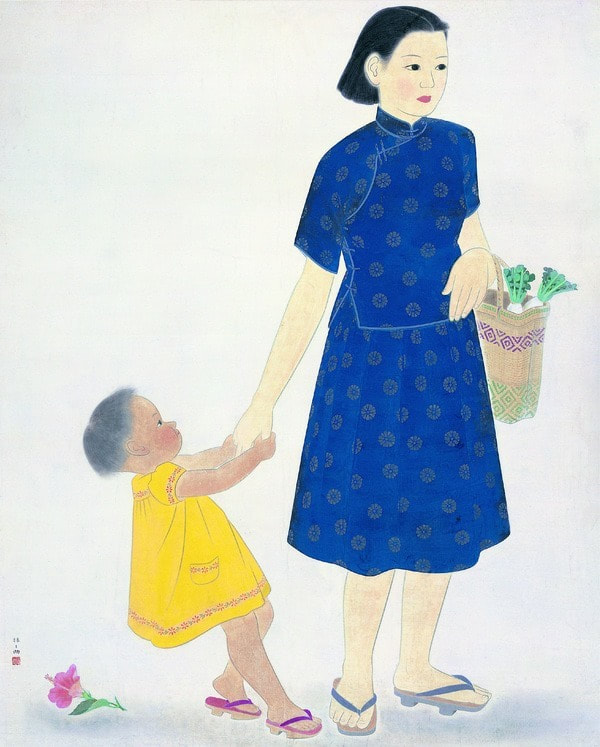

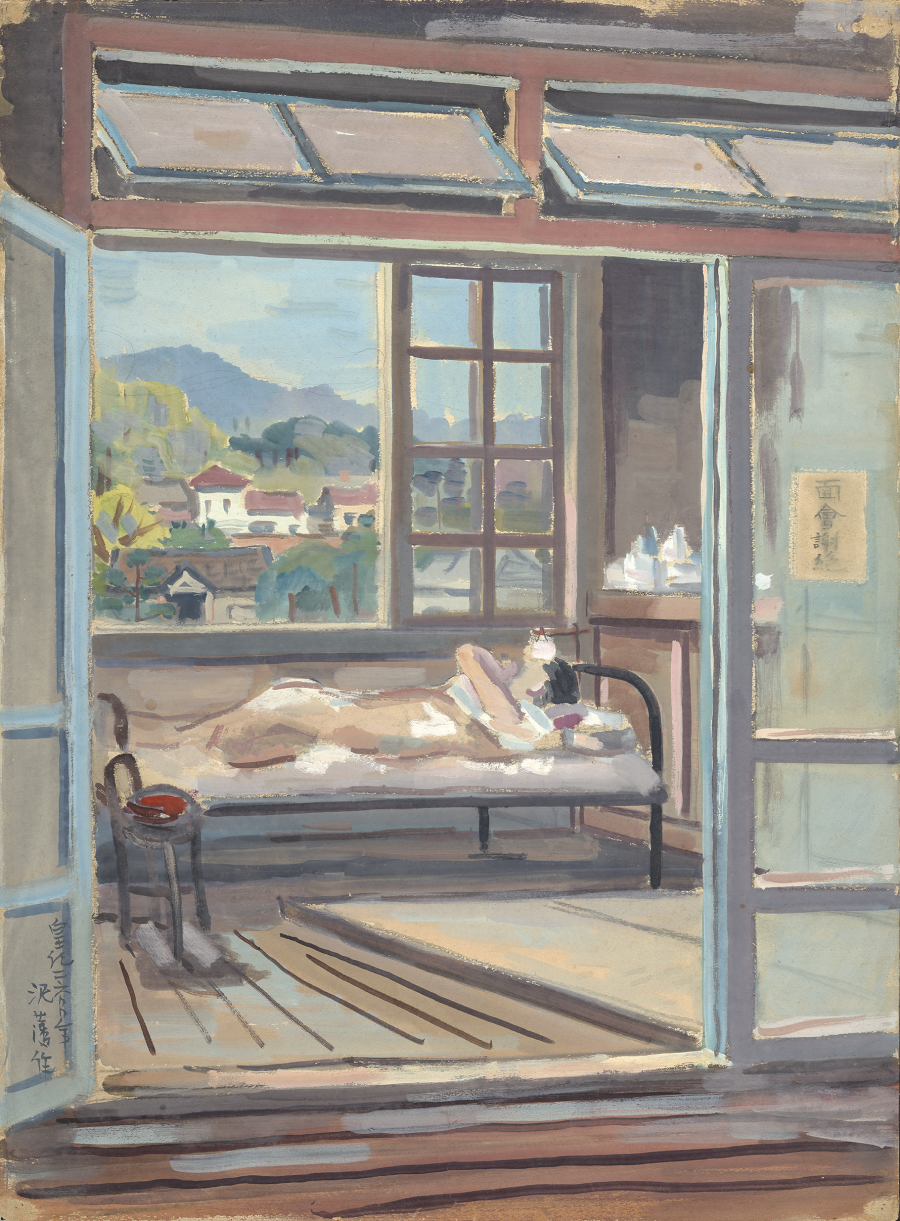

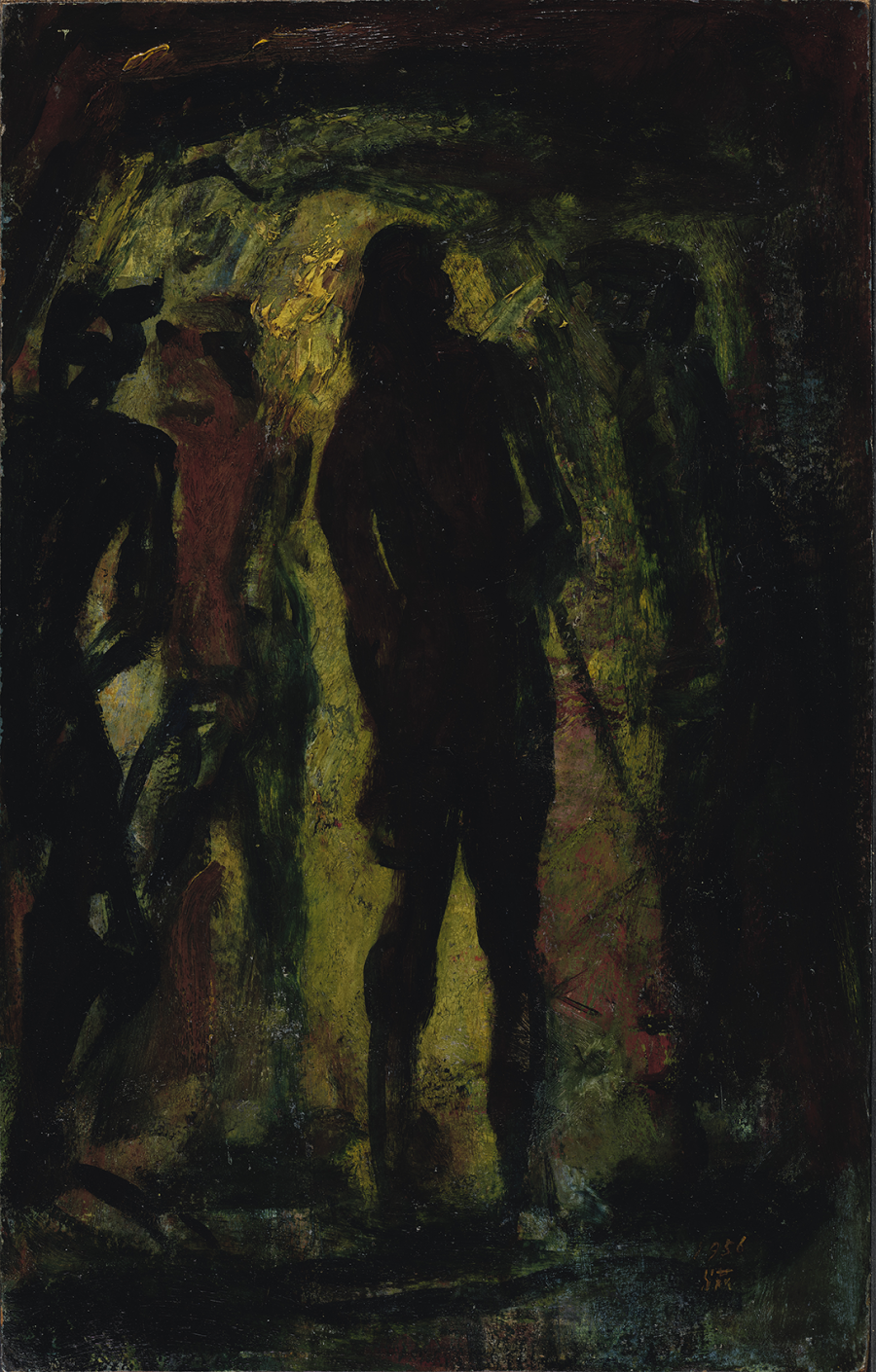

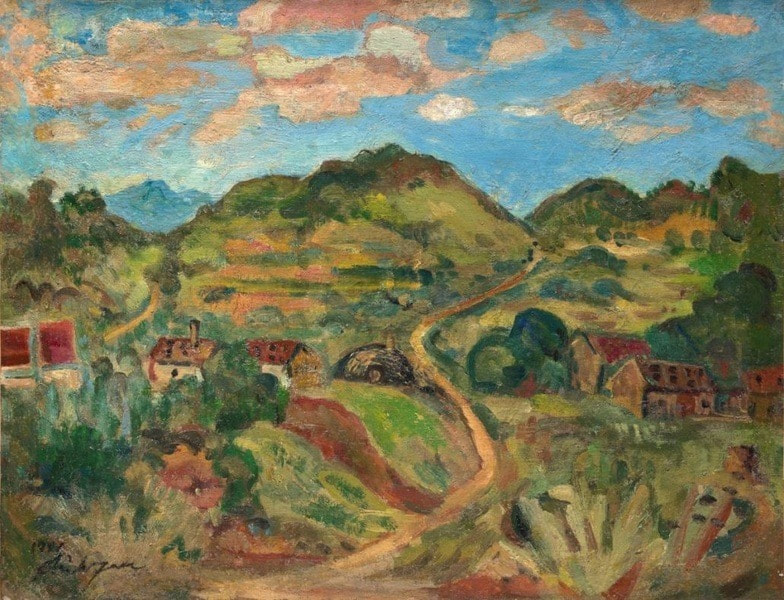

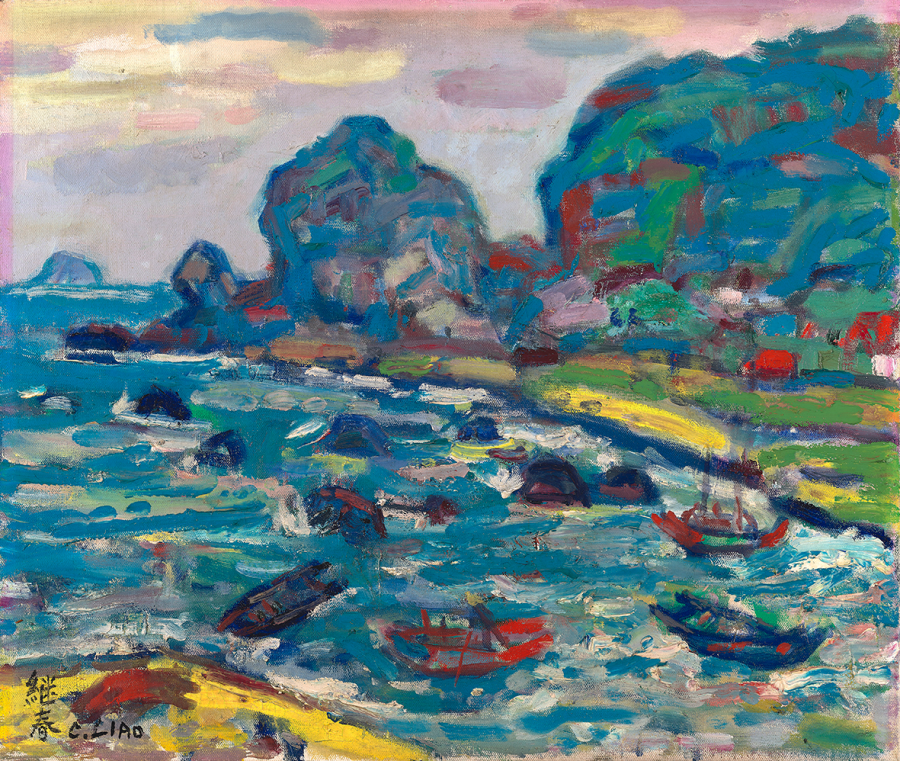

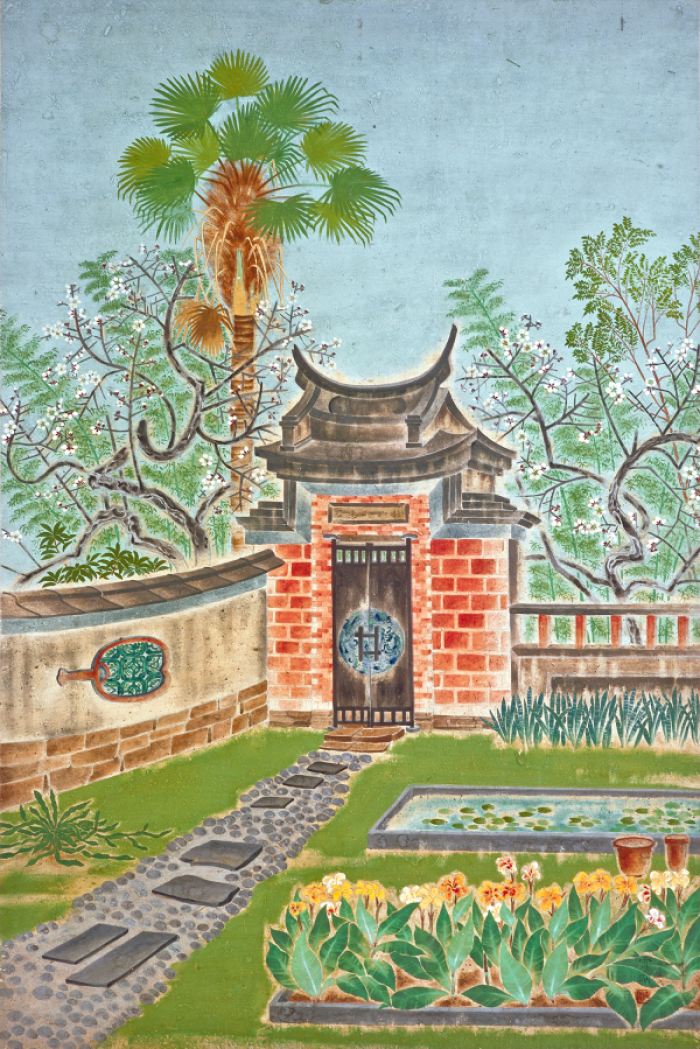

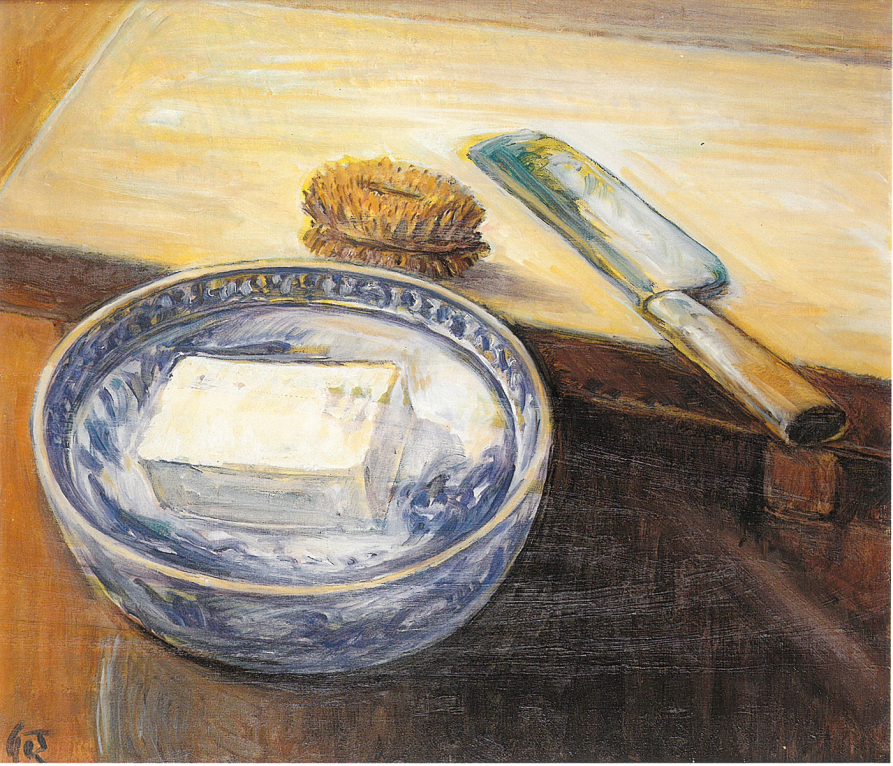

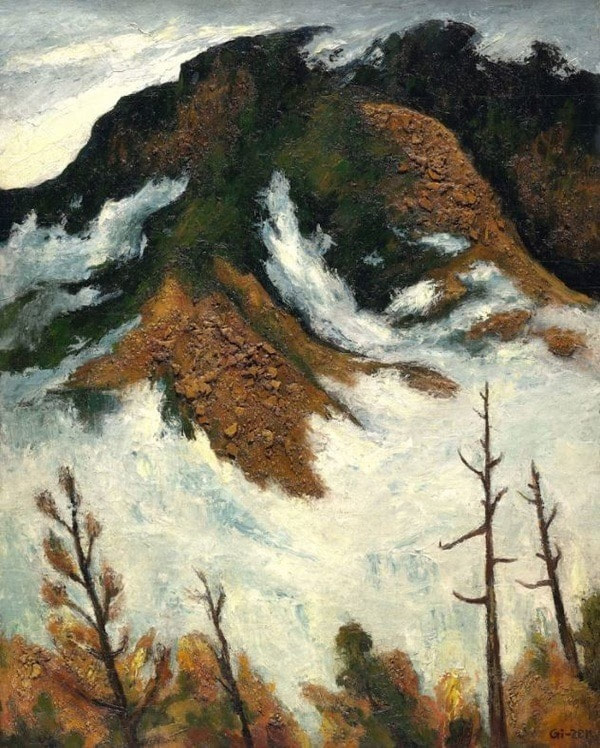

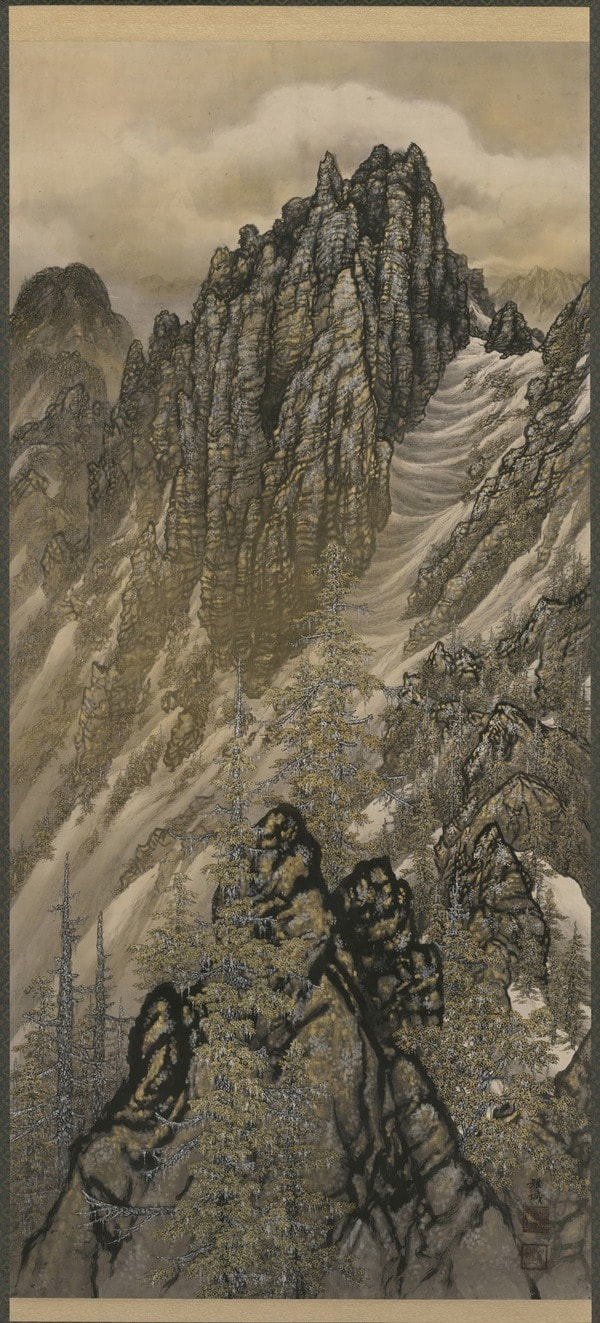

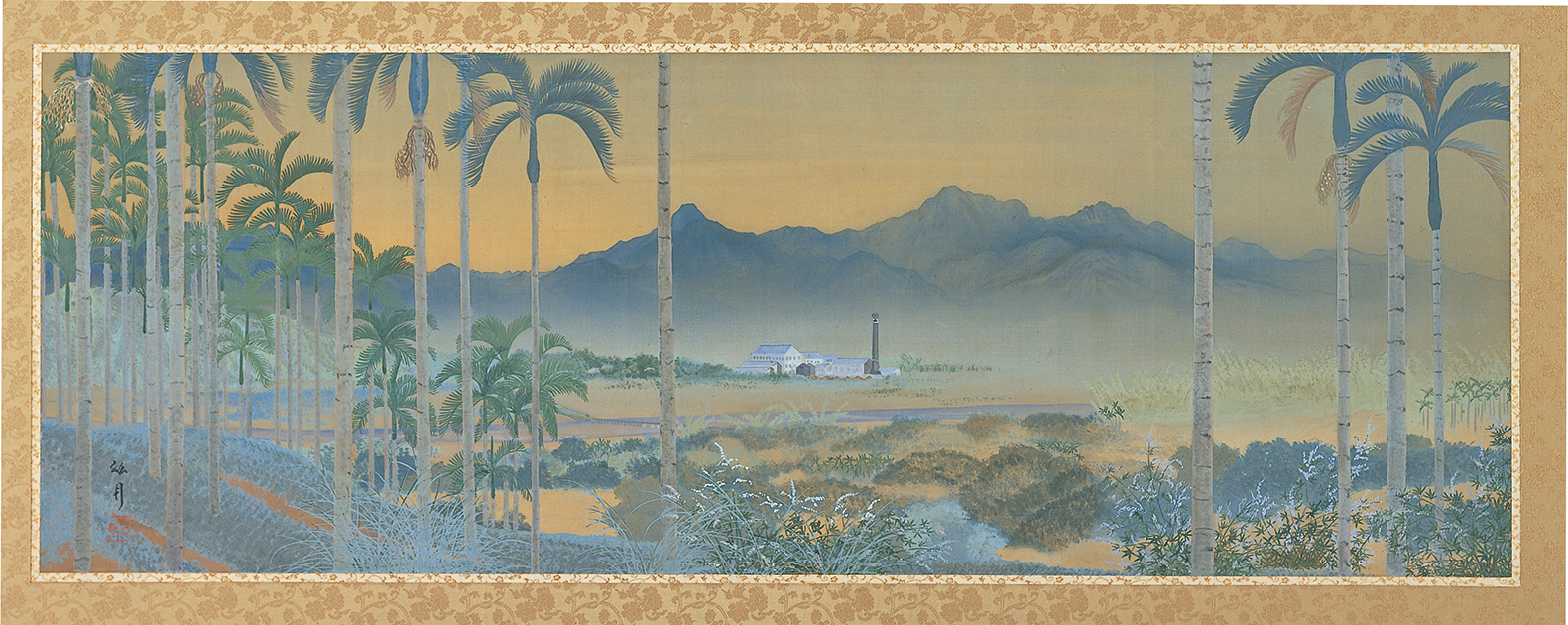

登日本美術殿堂之最,中國山水外的台灣新視線 展覽英文名:The Everlasting Bloom: Rediscovering Taiwanese Modern Art 台灣藝術發展在過去多為以中國藝術差不多的形式,可以說因為明清統治之下台灣過往習慣的還是中國如南方山水的水墨畫,或宗教廟宇的神明雕刻和門神畫為主。此外就是關於原民自我本身的人文風情與藝術,兩者為大宗,一直到日治時期開始台灣才有著「藝術教育師資培訓」承襲日本西化政策下的示範產物。 《不朽的青春-臺灣美術再發現》展覽,是展出台灣日治時期下繪製台灣風景的日本畫家、和台灣本地的美術家、美術學子那些過往的畫作,以及費盡心力找回那曾經以為消逝的台灣20世紀的藝術一角,並且講述一位位台灣畫家讓日本畫壇驚艷登上日本最高藝術殿堂「帝國美術展覽」入選的台灣藝術家的故事。 「台灣藝術」這個詞對於我們台灣人是一個既近但又陌生的存在,作為過往從設計學院、美術班底畢業或現今還在從事設計藝術相關工作的我,提起「文藝復興」、「印象派」甚至是「後現代主義」等西方美術史幾乎琅琅上口,莫內、畢卡索、塞尚哪位藝術家名作沒印象? 但說起台灣藝術家,腦子往往是一片空白,想半天也許只能勉強擠出一位遭國民黨槍決的畫家陳澄波,但具體來說陳澄波繪製過什麼作品卻沒得在腦海中,這不只是一位年輕社會人的處境,其實也是台灣每一個走過中華民國教育學子的處境,在每堂幾乎被拿去考試的藝文課程或壓根沒有藝術相關的課堂規劃,有些事情需要惡補和找回來的故事,如同現台灣自覺與台灣民主的價值。 《不朽的青春-臺灣美術再發現》展覽,是以台灣20世紀初期在日本統治下美術涵養的重要一頁,展現出世界下一個世代的繪畫風格。在1910~20年代日本西化政策的狀況下,發展出日本人如今最懷念也最迷幻的時期「大正文化」。 這時代台灣受日治引響導入了寫生、膠彩油畫、透視效果、外光派等歐洲巴比松派、印象派、立體派等等導入日本的引響,在日統治下的台灣也迎來中國水墨畫派外的新藝術層次,成為台灣美術史中的「新傳統時期」。 而在此時台灣雖然有藝術教育,年輕一輩受到啟發參與藝術創作與現代化,但卻還未受到大眾重視。 真正引起台日藝術界討論起台灣藝術家的可能是由台灣藝術家黃土水以作品《山童吹笛》入選第二回日本帝展,成為第一位入選日本藝術殿堂的台灣藝術家,之後又以《甘露水》入選第三回日本帝展,開啟了日本對於台灣藝壇的重視,同時這在日本的殖民政治上也是一個良好的契機,是一項對日本政府對外宣揚台灣在日統治下,走向文明與世界接軌的好範本。 雖然說日本在台發揚藝文主因有許多政治與國際上的利益,但對於台灣盡心盡力的日本當地藝術教育畫家或導師和台灣藝術家們的畫作無非是台灣藝術史光輝的一面。以下介紹會以自己的方式作為,前往參觀這次展覽前後的一些導讀和賞析,給前往參觀繪畫雕塑作品的人一個小小的參考: 1. 日帝國美術展覽會是什麼?為何重要? 日本的帝國美術展覽會其實最主要的原因還是脫不了「日本西化」關係,也是對於西方前所未見的新藝術表現感到驚艷,(但西方印象派對日本浮世繪印象深刻,還有藝術家收藏,例如梵谷。)在1900年時任於奧地利公使的牧野伸顕表示必須在日本舉辦新的藝術展覽,樹立起日本作為文明國家引以為傲的藝術文化! 這是日本帝國美術展覽會的開端,它是一個日本從江戶時代封閉鎖國政策走向與世界接軌。日本1907年由文部省主辦「文部省美術展覽會」成為日本帝展的開端,在1919年(德國巴浩斯學校成立)日本由帝國美術院承辦名為:日帝國美術展覽會。 故,帝國美術展覽會是一個日本藝文走向現代化、先進國家等一個指標性質,故在第二屆台灣藝術家入選有兩個面向:一是日本殖民統治有所成效。二是台灣藝術家作品水準是於日本、國際藝術圈所認可,而帝展的評委也多次來台也觸史官方「台灣美術展會」的誕生。 但對於帝國美術展在日本其實也備受爭議,爭議點也是日本新舊藝術派別對於日本政府全面西化拋棄日本傳統藝文這點上的歧見,但這也催生出日本各式各樣民間藝術團隊與派系誕生。 2. 接受這一波藝術教育的台灣藝術家們 在日治時期之前台灣的教育並未有美術與藝術教育這塊,比較多是傳統的師徒制和子接父業的狀況。這一波日本教育的對台輸出,對於當時台灣年輕一輩的藝術家開拓於中國美學之外不同的藝術風格。 不只有日本畫,因日本當時西化政策的引響需多日本藝術家都會留學法國,故受日治的台灣這一波剛好接續西洋畫派的影響,加上日本教學藝術的老師多啟蒙於外光派、寫生、印象派別啟發,希望藝術學子多受自我土地人文的陶冶。 石川欽一郎算是整體台灣西洋藝術的啟蒙,與開拓台灣藝術的先驅者。他採取浪漫主義、印象派等當時與西方同步藝術思潮,將對光影與空氣等藝術研究導入科學藝術教學。這也讓這一代的藝術家初起受到中國山水的寫意,在後期學校與留學教育上受到西洋、東洋畫的寫實技法,故在帝展上可以讓日驚豔的主因。 可以說雖然日本這些教育政治意涵式抹去中式繪畫在台根深蒂固而將其拋棄(畢竟連日本都有新舊派系鬥爭)但對於台灣藝術家我認為有許多其實兩者風格都並存於自我的繪畫技法之中,並用於繪製台灣山水與人文土地一景,我想這才是真正受到日本帝展肯定,因為這種繪畫風格是台灣獨有對於土地的情感。 3. 帝展台展風華,從見天日的台灣畫作 從1920年代到1970年間,這一波受到日治時期的台灣藝術畫作,作為台灣現代藝術史的一個里程碑,其實得來不易。中央研究院歷史研究員顏娟英與研究團隊在80年代後於各處對於這些歷史畫作田野調查表示:許多台灣當時重要畫作流落民間的個人收藏。 而因為展覽通常傾向於跟畫家後代借畫,但其實許多畫作並非在畫家後一代身上,而由各種收藏家與買者購買,有些掛於牆面但有些則一直擺放在倉庫角落。而這些畫作其實是台灣時代中藝術的重要一環,而如今是否能追回這些台灣日治時期藝術家們留下的那些篇章,必須靠著當年收藏家與政府的努力,把這段台灣美術史的記憶重建起來。 在日本二戰投降後,中國山水畫隨著國民政府的關係又重新興盛起來,並且被稱之為國畫,對於中國地方的記憶包含畫作、詩歌、小說等作品優於台灣地方的教育灌輸,而對於國共內戰的援助、經濟發展優於人文藝術。 這也使國民政府統治這段期間台灣藝術回歸中式傳統,雖這並不表示西方畫派的衰落,但台灣藝術家必須從日式的東洋美學風格,重新適應一套由國民政府眼界的中華民國美學,這點無疑讓許多台灣藝術家難以生存。 4. 不朽的青春,台灣藝術重要的一頁 福祿文化基金會與中央研究院所顏娟英教授重啟了這段台灣藝術展覽,調查當年散落各處的台灣藝術作品,並且研究修復這些畫作,呈現在民眾眼前那些20世紀初,日治下另一種台灣風華。展出47位臺籍日籍藝術家,74件作品,除了畫作也有速寫、雕塑、屏風、卷軸等各式各樣的藝術作品。 讓這一輩的台灣人可以看見具今快百年的台灣藝術家的韌性,還有再次認識這些開拓台灣藝術前輩與和日本繪師進入同樣殿堂、翻身與遠赴法國造化的藝術家所留下給台灣的贈禮。讓展覽再次將這些藝術前輩的名字記錄於自己的名冊之內。 「不朽的青春──臺灣美術再發現」 展覽日期│2020年10月17日至2021年1月17日 展覽地點│MoNTUE北師美術館 開放時間|週二~週日 10:00–18:00,週一及國定例假日休館 總策展人|林曼麗 主辦單位|國立臺北教育大學北師美術館、財團法人福祿文化基金會 參展作者|丸山晚霞、河合新藏、藤島武二、呂璧松、石川欽一郎、西鄉孤月、富田溪仙、那須雅城、小澤秋成、川島理一郎、鹽月桃甫、鄉原古統、木下靜涯、梅原龍三郎、小原整、陳澄波、黃土水、山崎省三、鮫島台器、呂鐵州、林克恭、郭柏川、廖繼春、李梅樹、顏水龍、藍蔭鼎、何德來、立石鐵臣、陳植棋、陳進、楊三郎、李澤藩、林玉山、郭雪湖、李石樵、張萬傳、陳德旺、劉啟祥、陳清汾、陳敬輝、洪瑞麟、張義雄、呂基正、鄭世璠、林之助、廖德政、蕭如松 相關題材推薦(點圖觀看):

|

Author陸坡坡 搜尋站內電影與書籍

Archives

一月 2023

|

RSS 訂閱

RSS 訂閱